Способ восстановления правильных печей.

В моей практике встречались очень часто такие случаи, что печь или калорифер (комнатный или подвальный), по-видимому без всяких причин, начинает дымить, плохо выделяет тепло, а после закрытия вьюшки производит угар.

Призванный печник осматривает нагреватель; открыв вьюшку, испытывает трубу—не засорилась ли она и хороша ли в ней тяга. Если тяга дымовой трубы хороша, то печник заключает, что причина кроется не в трубе, но в неправильном устройстве калорифера, и поэтому продолжает исследование его, производя сильную топку.

Если комнатная печь не дымит из топочных дверец и душников, но после закрытия вьюшки чувствуется угар, то печник обыкновенно говорит, «что в печь, надо полагать, нечаянно попал известковый кирпич, который дает угар, и что печь необходимо переделать». В подобных случаях зимою остается одно средство: испорченную комнатную печь по возможности меньше топить, усиливая топку других печей. С подвальным же калорифером действуют наоборот, т. е. усиливают по возможности топку, ибо в противном случае пришлось бы замерзнуть.

Переделывание печи требует больших расходов, свободного помещения и вообще представляет много неудобств, а потому в большинстве случаев невыносимо; с другой стороны, ждать в морозы наступления теплого времени бывает невыносимо. Поэтому весьма важно иметь дешевый и простой способ избавиться от угара, ломки печей и затраты больших денег.

Рассмотрим сначала причины, обусловливающие порчу нагревателя какой бы то ни было системы.

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление. Всем известно, сколько приходится терпеть от нерационального устройства печей нашими доморощенными мастерами, терять здоровье и тратить деньги на дрова и лекарства. Даже в Петербурге, не говоря уже о провинции, печи обыкновенно делаются совершенно без наблюдения; архитектору входить в эти подробности нет возможности, так как устройство отопления составляет особую отрасль техники и требует больших практических сведений.

До сих пор этой отраслью техники специально занимается весьма ограниченное число лиц (пиротехников); большинство же, не обладая ни знаниями, ни опытностью, сделали пиротехнику предметом выгодной спекуляции, рассчитывая на легковерие публики. У нас нередко мастеровой выдает себя за печного мастера и даже пиротехника. Происходит это оттого, что пиротехника не получила еще надлежащих прав гражданства в ряду технических наук. Попав в руки спекуляторов, печное дело, конечно, не может улучшаться, но скорее идет регрессивно. Поэтому каждый из специалистов нравственно обязан, по мере возможности, сообщать по предмету пиротехники практические и теоретические сведения.

Теперь возвратимся к нашему предмету.

I. Комнатные нагреватели.

Все неисправности нагревателей происходят, во 1-х, от нехорошего устройства дымовых труб, вследствие чего бесполезно задерживается движение дыма в оборотах нагревателя. Приближаясь к вьюшке, дым осаждается здесь в виде смолистой (глянцевитой) и сыпучей сажи на стенках дымохода, где весьма часто нет возможности ни вычистить, ни выжечь обыкновенным путем.

В комнатных нагревателях редко случается засорение от сажи, которая бывает видна на стенках дымооборотов висящею глянцевитыми, довольно твердыми сосульками, в виде черной смолы, плавящейся от огня. Этот продукт несовершенного горения, скопляясь в дымооборотах, производит угар, особенно когда после сильной топки закроют вьюшку. Выделение угарного газа происходит вследствие разложения глянцевитой сажи раскаленными стенками оборотов, а воздух, проходя чрез топочные дверцы по дымооборотам, раскаляясь, захватывает с собою продукты неполного горения сажи и выносит их из вьюшечных дверец в комнаты.

Производя опыты над нагревателями, между прочим внутри дымооборотов, я определял температуру во время топки двумя путями: во 1-х, посредством плавления металлов, во всех, теплоемкостью тел, в виду достижения большей точности

При поверке оказалось, что для горения сажи нужна температура, не менее + 300 гр. R., между тем во вьюшке она достигает до 150 гр. R., а в топке температура горения дров доходит едва. 800 гр. Е,. Предполагая, что газы постепенно охлаждаются по мере приближения к вьюшке (что на опытах достаточно верно подтвердилось), на основании вышесказанных опытов, мы .легко можем определить место, где приблизительно начинает появляться глянцевитая сажа в дымооборотах нагревателя известной конструкции, при данных размерах.

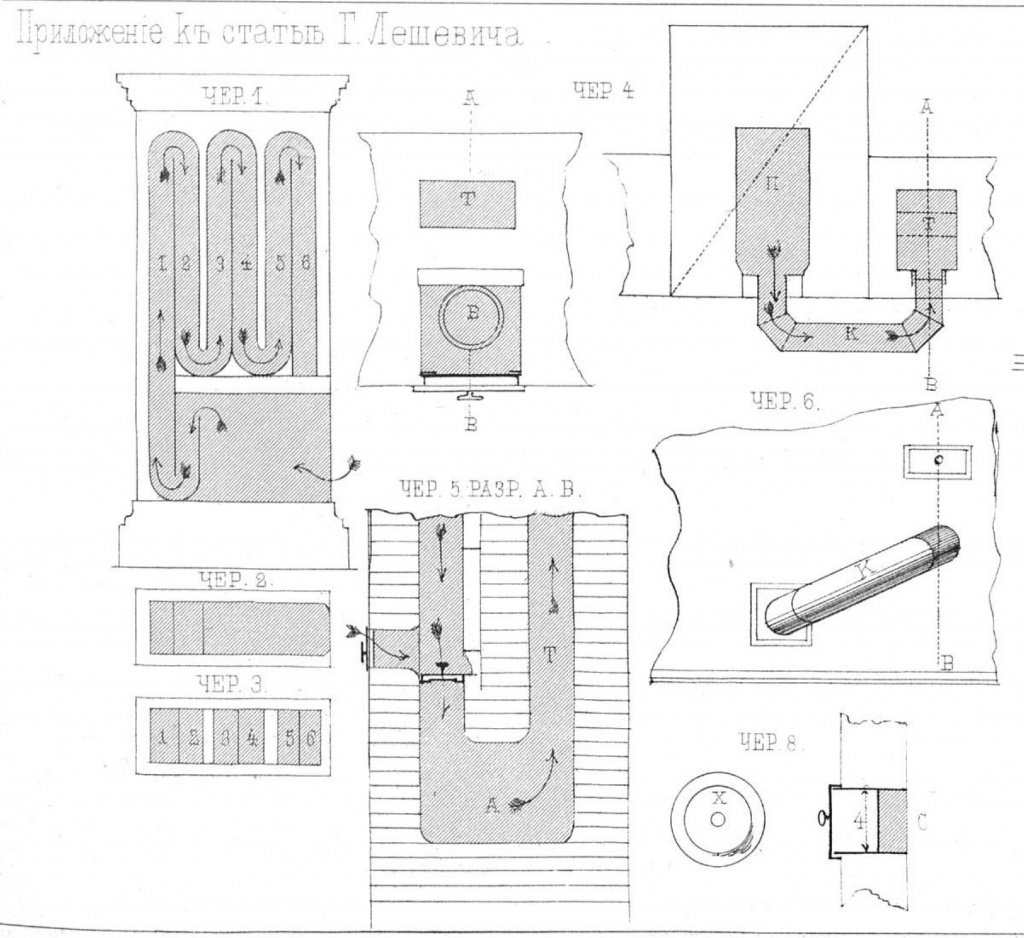

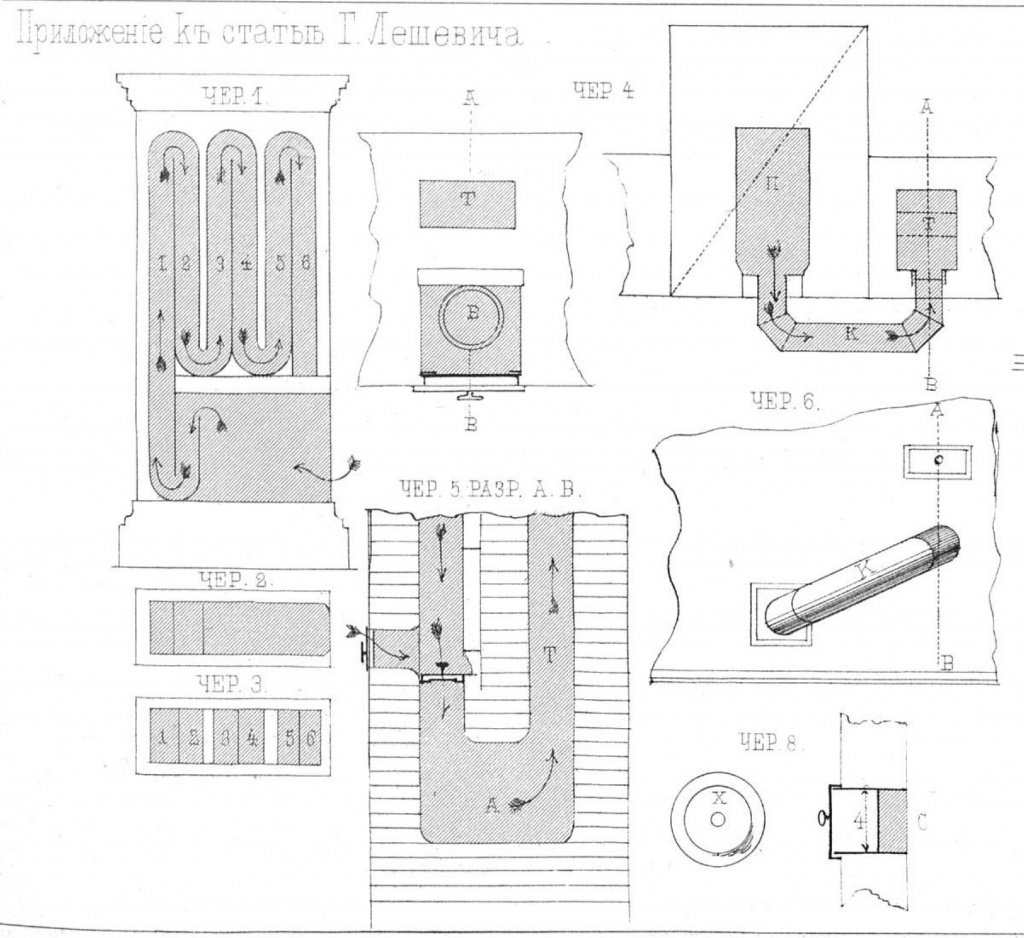

Возьмем комнатный калорифер самой простой конструкции (черт. 1, 2 и 3). Из чертежей видны его размеры. Длина каждого из 6 оборотов 1,75 ар , 6*1,75=10, 5 ар. =3,5 с.=24, 5 фут.

Из вышесказанного следует, что дым, пройдя 24,5 фута,, охладится на

800 гр.—150=650 гр. R,

а на 1 гр. R охладится тогда, когда пройдет 24,5/ 650=0,03 фут. Так как температура горения сажи 300 гр., то место (в дымообороте), где сажа начинается, будет там, где температура продуктов горения уменьшится на 500 гр. до 300 гр. R.

И так, при охлаждении на 1гр. R, нужно пройти 0,03 фут., а. на 500 гр. путь от хайла (где*800 R) по оборотам 0,03x500=15 фут. т. е. глянцевитая сажа от хайла начнется на расстоянии 15. фут. И так, измерив циркулем от хайла 15 фут, мы увидим, что глянцевитая сажа начинается в 4-м обороте дыма.

Отсюда видно, что посредством простого математического расчета можно определить в любом нагревателе место, где начинается сажа. Теперь, если позволяет конструкция нагревателя, можно обозначить место, где проломать отверстие, для выжига сажи, а само отверстие обделать дверцами с двойными полотенцами для данной цели.

Если же и этого нельзя сделать, то я предлагаю простой и дешевый способ выжига в нагревателе глянцевитой сажи, зная, что она образуется в более или менее продолжительное; время, осаждаясь на стенках дымооборотов.

Способ этот основывается на выжиге дымовых труб, который, как известно, производится следующим образом: сначала открывают вьюшку В (черт. 4 и 5) трубы Т, затем сухие стружки или солому и т. п. накладывают через вьюшку В в подвертку А и зажигают, отчего стружки быстро воспламеняются в А . Пламя , вследствие тяги, устремится в трубу Т, воспламенить в начале трубы глянцевитую сажу, после, чего нет надобности подкладывать стружек, так как сажа сама собою будет гореть так сильно, что приходится иногда прикрывать вьюшку крышкой, когда труба загудит.

Когда горение в трубе кончилось, что узнается по прекращению в трубе шума, выжигание останавливают.

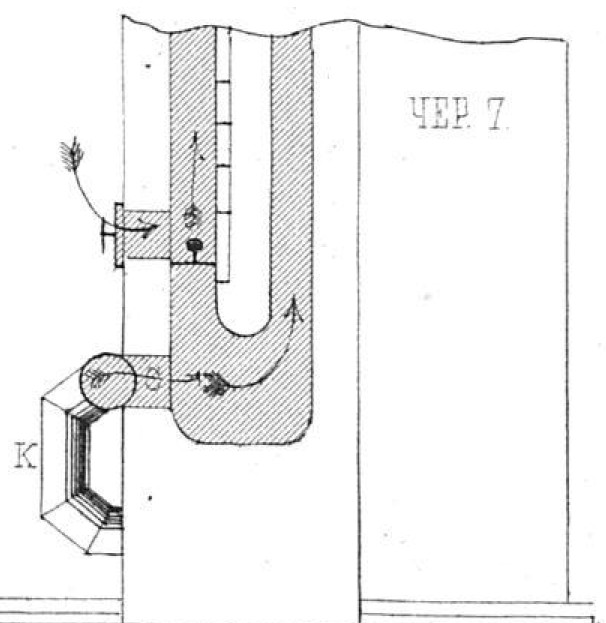

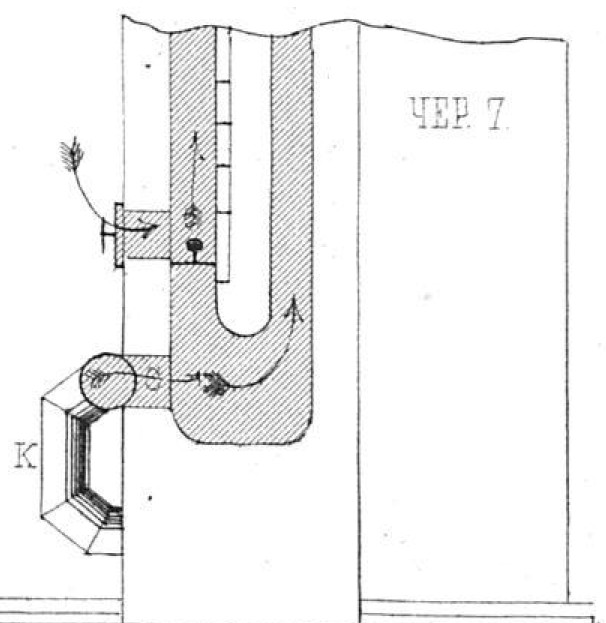

Положим, что мы имеем комнатный нагреватель (черт. 6 и 7) П, который чадит. На основании вышесказанного, закрыв вьюшку, превратим на время вьюшечные дверцы и место под вьюшкой в топочные дверцы, а топку (действительную)—в дымооборот, и из нее железным рукавом К—в подвертку дымовой трубы Т; затем, наложив стружки во вьюшечные дверцы, зажжем их. Огонь с продуктами горения быстро подымется к верху в последний оборот дыма (теперь первый), воспламенить здесь глянцевитую сажу, которая до тех пор будет гореть, пока совершенно не выгорит. После выжига можно видеть во вьюшке, что стенки побелели и вместо сажи на кирпичах остался пепел в виде пыли.

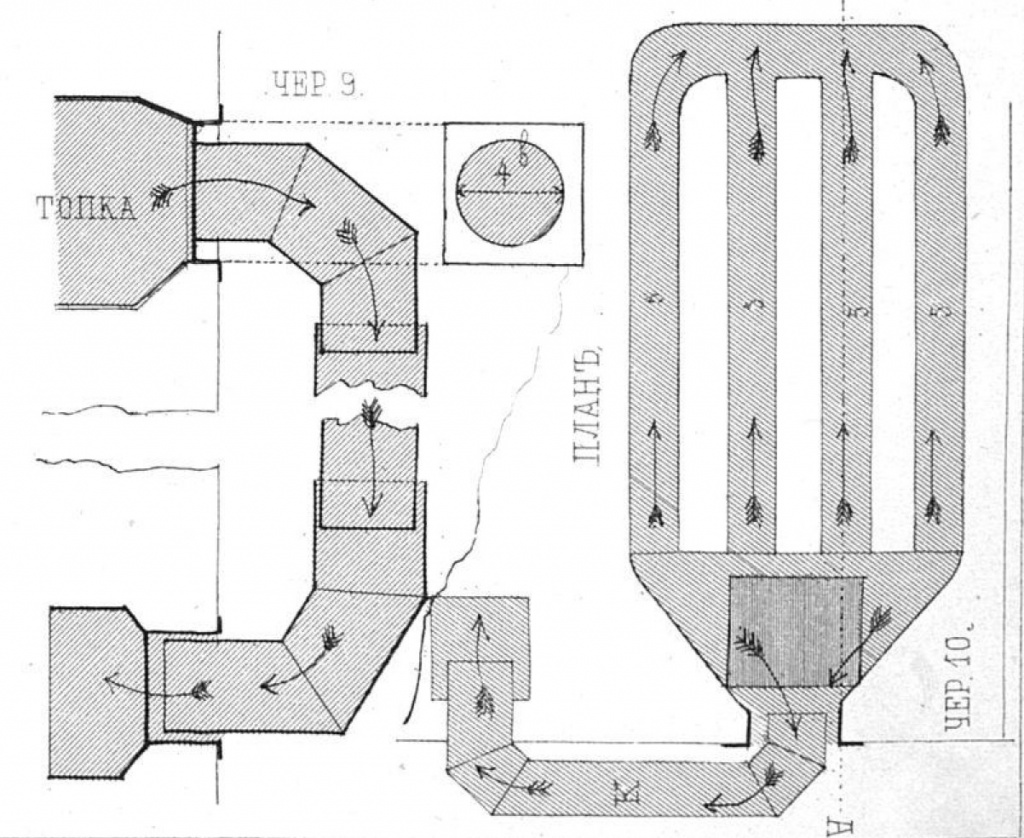

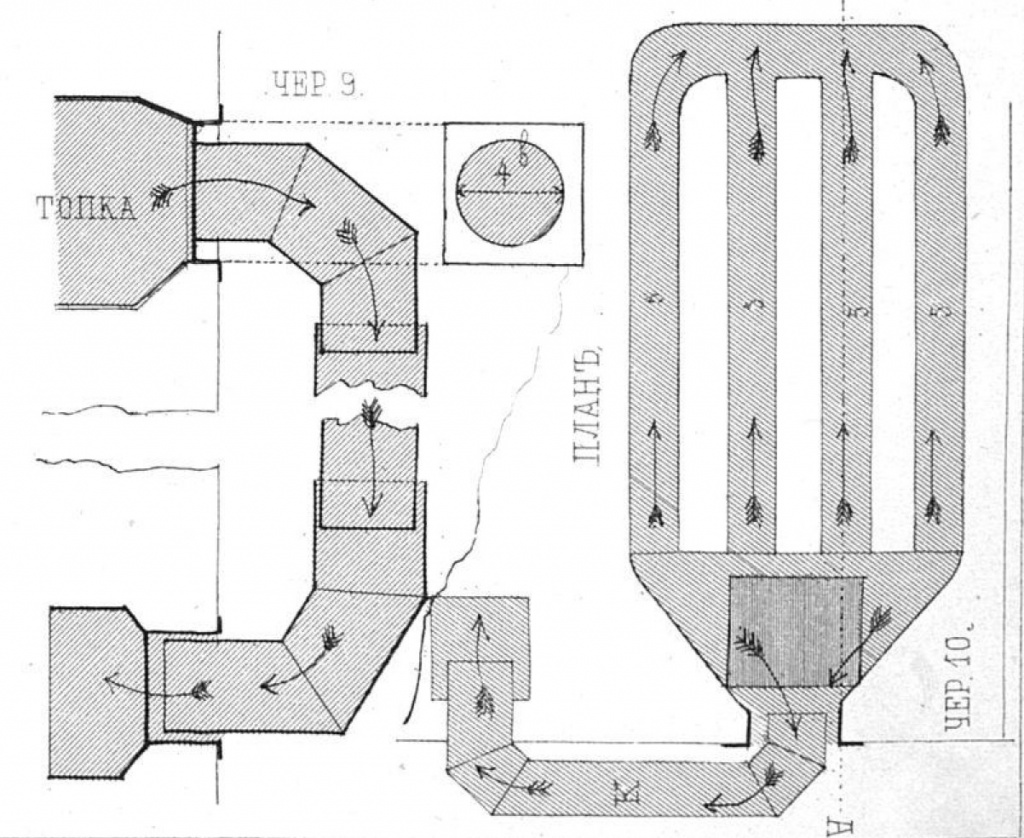

Для того, чтобы произвести этот выжиг, не требуется ни особого умения, ни больших расходов. Вся работа будет заключаться в следующем: во 1-х, нужно проломать в ближайшей дымовой трубе отверстие, в 4 вер. в диаметре, и вставить туда навсегда раструб С с крышкой X (черт. 8); в этот раструб будет вставляться конец патрубка К, как показано на черт. 9; во 2-х, нужен железный патрубок, в данном случае с двумя коленьями (черт. 9). Один конец его вставляется в раструб С, а другой устраивается с четырехугольными крыльями, которые делаются по размеру топочных дверец, куда они и вставляются.

Вся операция вместе с патрубком (при длине последнего вместе с коленьями в 2 ар , и 4 вер. в диаметре) обойдется не более 3 руб.

Выжиг надо производить, смотря по надобности, один раз в год и более. Эту операцию может производить прислуга даже без помощи печника.

II. Калориферы.

Указанный способ таким же образом применяется с одинаковым успехом и к подвальным калориферам, всякой системы, с вертикальными, горизонтальными дымооборотами, или с теми и другими вместе. Собственно говоря, этот способ был придуман мною сначала только для подвальных калориферов, имея в виду устранить те бедствия, которым подвергаются жители, когда во время сильных холодов подвальный калорифер перестанет хорошо топиться.

В последнее время наши пиротехники стали делать подвальные калориферы обыкновенно только с горизонтальными дымооборотами, для того, чтобы иметь возможность производить их чистку; между тем в горизонтальных оборотах дым производит более трения об верхние плоскости, вследствие чего поверхности дымооборотов нагреваются неравномерно. Поэтому в них обыкновенно нарастает сажа, которая висит здесь в виде хлопьев под верхнею плоскостью лежачего дымооборота, усиливая трение дыма, а вместе с тем уменьшая полезное действие калорифера.

Подвальные калориферы с горизонтальными оборотами возможно чистить, тогда как с вертикальными, в большинстве случаев, не представляется возможности; поэтому дымообороты так засоряются, особенно при большой их длине, что становится невозможным производить топку.

Вот почему калорифер самой лучшей системы, при неумелом уходе и при отсутствии правильной чистки, становится негодным к употреблению и его часто хулят совершенно несправедливо.

Возьмем для примера такой подвальный калорифер с горизонтальными дымооборотами (черт. 10). Темнее обозначается ход дыма, а светлее—воздух.

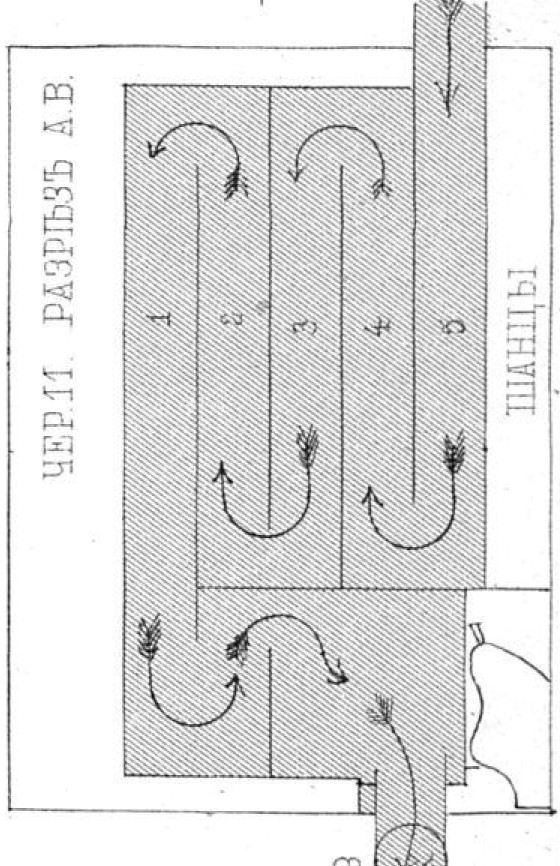

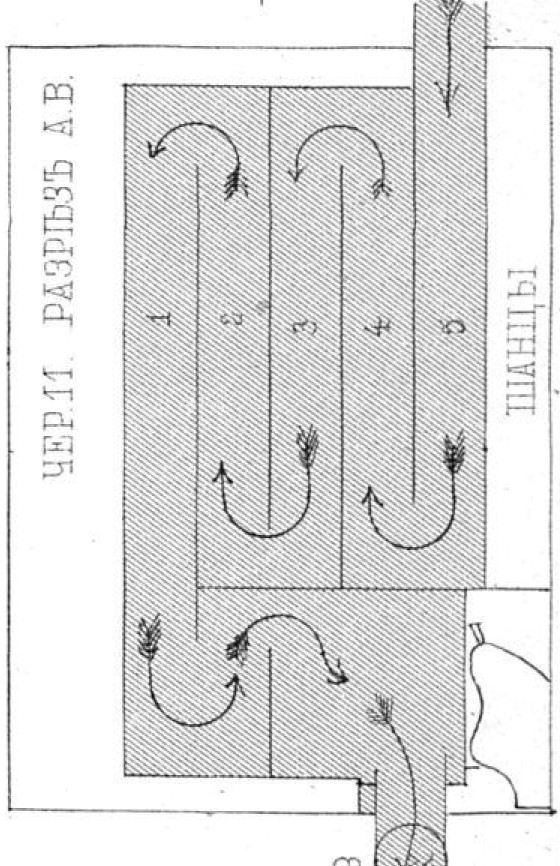

Движение дыма обозначено стрелками: здесь продукты горения (черт. 11) подымаются кверху, идут по 1, 2, 3, 4 и 5.

При таком длинном ходе, понятно, что он засорится в 4 и 5, сообразуясь с расчетом.

Более всего портятся те подвальные калориферы, в которых последний оборот дыма проходит по шанцам в сыром подвале, так как паром заглушается ход дыма (черт. 10 и 11).

В этом случае, наши пиротехники, часто пуская последний оборот по шанцам, делают промах.

Следует наоборот, первый или второй ход, самый горячий, пустить вниз, чтобы в них не разводилась сырость, которая способствует к их засорению. В случае засорения, правильную топку возобновляют, поступая, как с комнатными калориферами, т. е. превращают вьюшку в топку, а топку—в последний дымооборот, откуда уже железным патрубком (6 вершков в диаметре) выводят дым в соседнюю трубу.

По поводу предлагаемого выжигания мне делали возражение, что после сжигания сажи останется зола, которая, в свою очередь, засорит дымообороты. Но это возражение не выдерживает критики, потому что от золы должны были бы засоряться все комнатные нагреватели. Между тем, мы видим, что, при поломке старых голландских печей с 8 оборотами, никогда почти не находится золы, за исключением темных углов, в которые не попадает течение дыма. Следовательно, отсюда прямо видно, что зола по легкости своей уносится дымом в трубу.

Но само собой разумеется, что предлагаемые меры, будучи пригодны для устранения зла, в тоже время не могут улучшить существующих нагревательных приборов. Поэтому, имея в виду главным образом устранение засорения подвальных калориферов, я попытался проектировать пневматический подвальный калорифер такой, который бы не требовал никакой чистки в дымооборотах, о двух хайлах в топке для возвратно-периодического хода (смотри проект вентиляции и отопления Исаакиевского собора). При этом я имел целью, как сказано выше, устранить необходимость чистки и не затруднять техника в выборе той или другой системы нагревательной батареи. Особенность в устройстве их еще та, что сама кладка делается прочнее почти в 1 (1/2) раза, так как от постоянно неравномерного раскаливания первые обороты прежде всего разрушаются.

Инж.-архитектор К. Лешевич.

Журнал "Зодчий" 1875 г.