При распланировке дымовых

или так называемых коренных труб в деревянных домах надо

обращать главное внимание на то, чтобы балки не мешали трубам, но главное,

чтобы между балками и трубой оставалось достаточное пространство для так

называемой разделки. Так как балки врубаются раньше, чем выводятся трубы, то в

случае, если плотники не предупреждены о размерах и положении труб, может выйти

очень неприятное и дорогое недоразумение, особенно если буты для печных труб и

для печей первого этажа не выложены ко времени в врубания балок.

При распланировке дымовых

или так называемых коренных труб в деревянных домах надо

обращать главное внимание на то, чтобы балки не мешали трубам, но главное,

чтобы между балками и трубой оставалось достаточное пространство для так

называемой разделки. Так как балки врубаются раньше, чем выводятся трубы, то в

случае, если плотники не предупреждены о размерах и положении труб, может выйти

очень неприятное и дорогое недоразумение, особенно если буты для печных труб и

для печей первого этажа не выложены ко времени в врубания балок.

Размеры бута поверху должны равняться площади трубы с запасом (обрезом) по три - четыре вершка с каждой стороны.

Размеры трубы определяются из того условия, что каждый дым (дымоход) имеет обыкновенно площадь сечения, равную кирпичу: 3х6 верш.

Между отдельными дымами надо считать на стенку 3 вершка (пол-кирпича); да на наружный стенки надо считать не меньше пол-кирпича кругом. В случаях же, когда рядом с дымоходом выводится особый вентиляционный канал, полагают иногда делать стенку между ними в 1 ½ кирпича, во избежание просачивания в вентиляционный канал дыма. Так как, однако, при такой толщине стенки вентиляционный канал плохо прогревается и плохо тянет, то лучше делать стенку в пол-кирпича и тоньше, обкладывая ее железом со стороны вентиляционного канала. В деревянных домах, ввиду экономии места, особые вентиляционные каналы делаются редко.

На фиг. 1 и 2 показаны трубы 1, 2, 3, и 4, 5, 6, 7; последняя из них устроена на четыре дыма ради того,, чтобы иметь особый вентиляционный канал о для непрерывной вытяжки из погреба, находящаяся под кухней; однако, вследствиеобщепринятого расстояния между балками 13/4 арш., устройство трубы на четыре дыма квадратом представляет всегда значительный неудобства в смысле проведения трубы между смежными балками. Так и в данном случае—пришлось продольную перегородку сделать в четверть кирпича, чего, впрочем, следуете всегда избегать:—затрудняется перевязка кирпича, перегородка иногда разбивается ядром при чистке трубы. Поэтому правильнее было сделать трубу на три дыма — фиг. 3 и 4, примкнув ее узкой стороной к стенке, тогда дыма из печей удобно свести, как помечено цифрами и сама труба легко пройдет между балками узкой стороною. При устройстве кухонной вентиляции (гл. 9-я, ниже), труба 4, 5, 6, в поперечном сечении получится вид по фиг. 5.

Обыкновенно рассчитывается по особому дымоходу для каждой печи; в домах, занимаемых одним семейством, можно одним дымоходом пользоваться для двух одна над другой расположенных или даже рядом стоящих печей, при условии, чтобы печи эти топились не одновременно, так как иначе один канал будет недостаточен для пропуска дыма из двух печей, причем одна из них, а то и обе обязательно задымят.

Когда, размеры коренной трубы—проще всего раскладкой на земле кирпича—будут определены, отрывают котлован до плотного грунта, причем наименьшей глубиной надо считать 1 ½ —2 арш., в случае, если труба придется внутри дома, так как под домом земля промерзаете меньше.

Относительно кладки бута надо заметить, что при устройстве его из булыги надо обязательно окалывать кругляки хотя бы сверху и снизу для получения плоских граней, служащих постелями, иначе бут непременно лопнет сверху вниз. Нижние ряды бута можно в сухих местах класть на сухо и пересыпать глиной, хотя лучше, конечно, класть на цементному хотя-бы и нежирном растворе: 1 ч. цемента на 4—5 частей песку. У поверхности земли лучше взять цементу 1 на 4 ч. песку, а над землей выводить бут лучше всего из железняка на цементе 1:3ч. песку. Основание из кирпича выводится вровень с черным полом, или со смазкой. Верхняя часть основания должна, как сказано, быть шире трубы на 3 в. во все стороны.

Главное условие при кладке оснований для труб—не связывать их с бутами под стены и со столбами под углы стен, тем более, когда эти буты имеют иное углубление, чем основания под печи или трубы. Груба вследствие большого веса на единицу площади садится сильнее, чем бут под стенами деревянного дома и потому она потянет его за собою, причем порвет и перекосит.

Все только что сказанное относится до труб в деревянных домах, так как в каменных домах дымоходы устраиваются чаще всего во внутренних стенах, оставленным в требуемом числе свободных каналов площадью в кирпич, внутренние стенки которых выкладываются обязательно на глине.

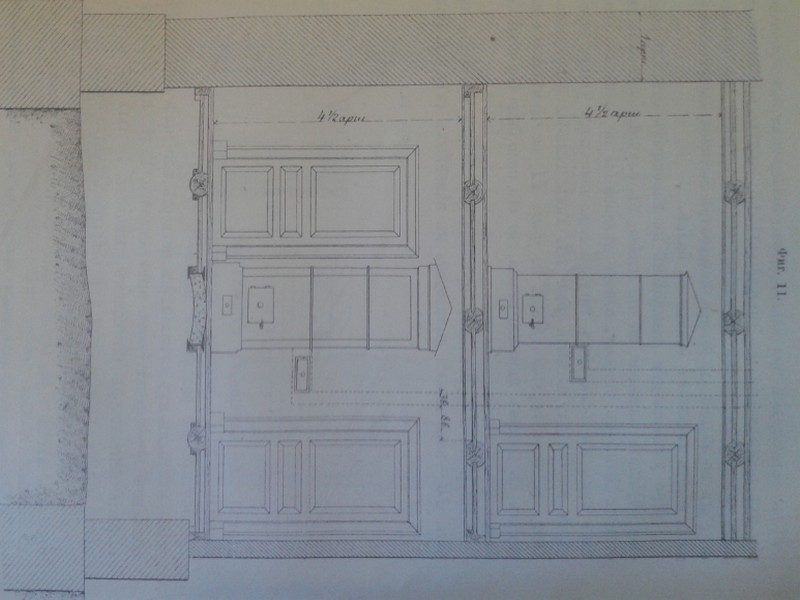

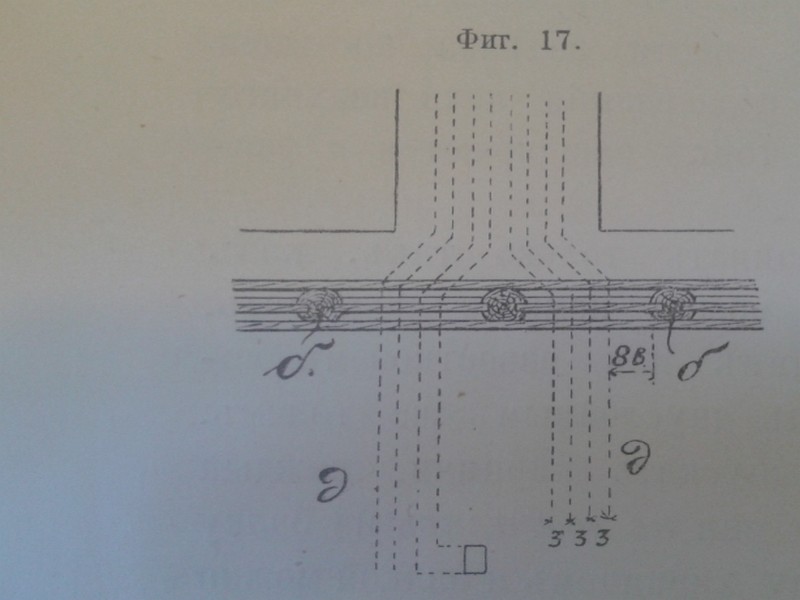

На фиг. 11

показано расположение дымоходов в кирпичных стенах. Существенное условие при

этом заключается в том, что от дымохода до деревянной балки должно оставаться

не меньше 8 вершков. Все

дымоходы и вентиляционные каналы должны оставляться

при кладке дома, так как. при пробивании их впоследствии, в готовой стене,

могут образоваться щели между

дымоходом и балкой. способствующее протеканию огня к последней, да и

при недосмотре печника дымоход может выйти

слишком близко к балке.

На фиг. 11

показано расположение дымоходов в кирпичных стенах. Существенное условие при

этом заключается в том, что от дымохода до деревянной балки должно оставаться

не меньше 8 вершков. Все

дымоходы и вентиляционные каналы должны оставляться

при кладке дома, так как. при пробивании их впоследствии, в готовой стене,

могут образоваться щели между

дымоходом и балкой. способствующее протеканию огня к последней, да и

при недосмотре печника дымоход может выйти

слишком близко к балке.

При расположениидымоходов ъ каменных стенах надо еще обращать внимание на то, чтобы, в случае необходимости отвести дым в сторону, отвод делался-бы не горизонтально, так как это ослабляет тягу, а наклонно, под углом примерно в 60°, т. е. косо: фиг. 13. Так, если-бы например, дымоход от печи верхнего этажа но фиг. 11 не поместился-бы рядом с дымом нижнего этажа, то его надо было-бы отвести влево от печи.

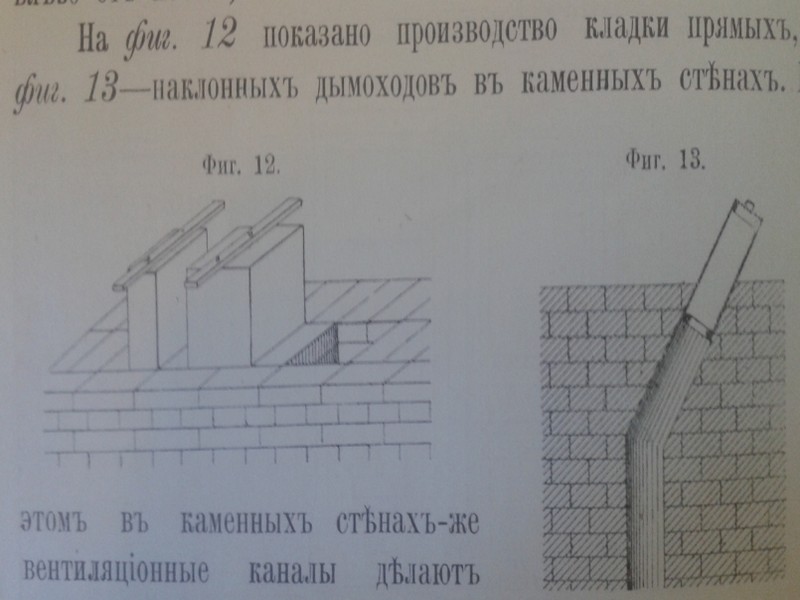

На фиг. 12

показано производство кладки прямых, на фиг.

13—наклонных дымоходов в каменных стенах. Предпочтительно

рядом с дымоходом, разделяя их стенкой, в-четверть или пол кирпича с

обкладкой перегородки, как выше сказано, железом. Если поставить

вентилятор на самом дымоходе, то тяга в последнем будет перебиваться при

открытом вентиляторе.

На фиг. 12

показано производство кладки прямых, на фиг.

13—наклонных дымоходов в каменных стенах. Предпочтительно

рядом с дымоходом, разделяя их стенкой, в-четверть или пол кирпича с

обкладкой перегородки, как выше сказано, железом. Если поставить

вентилятор на самом дымоходе, то тяга в последнем будет перебиваться при

открытом вентиляторе.

В деревянных домах, где каждый лишний дымоход требует места и расходов, надо обязательно полироваться дымоходными каналами и для вентиляции, но при этом, так говорилось выше, должны быть задвижки з з и дверцы в. дв., в. дв., которые должны открываться лишь после топки печи, на не очень продолжительное время. Подробности ниже.

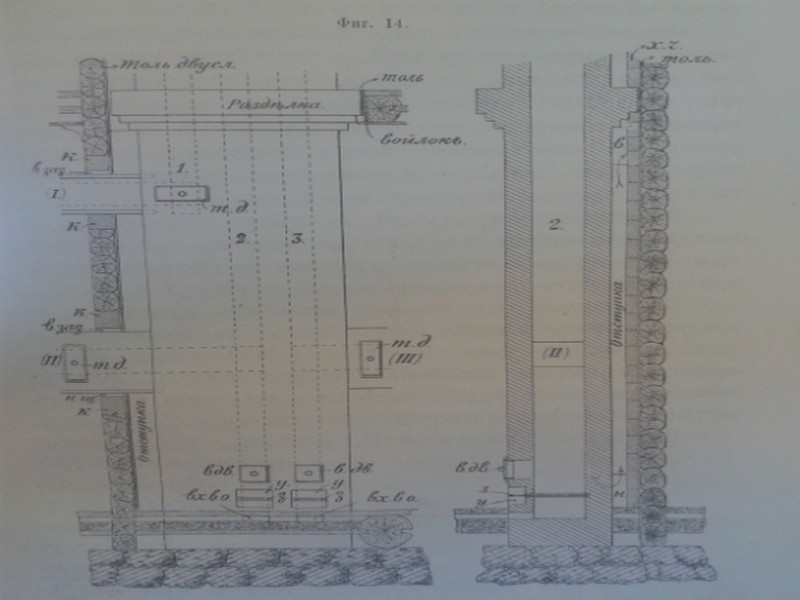

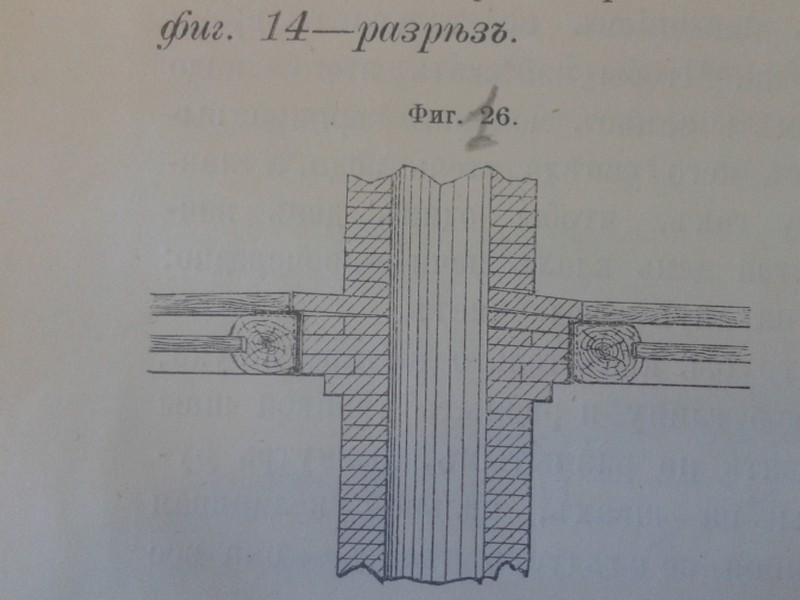

Относительно деревянных стен трубы должны располагаться, чтобы между трубой и стеною обязательно остался бы промежуток вершка в три-четыре, причем самую стену рекомендуется обивать вымоченным в глине пли известковом молоке во избежание моли войлоком и даже обкладывать кирпичом на ребро плашмя, фиг. 14,т. наз. холодная четверть, х. ч.,причем, конечно, лучше перевивать его печной проволокой, пробиваемой к стенке гвоздями.

Однако, это

пожалуй предосторожность и

излишняя. Труба никогда не нагревается

до 100°, а только этот нагрев

опасен для дерева, так как стена,

долго подвергавшаяся нагреву свыше 100°. получает способность

самовоспламенения. Совершенно достаточным при хорошем устройстве труб и

разделок надо считать обивку стены войлоком и поверх него— толем, причем для

верности можно брать—правда очень дорогой—зато прекрасный двуслойный

толь.

Однако, это

пожалуй предосторожность и

излишняя. Труба никогда не нагревается

до 100°, а только этот нагрев

опасен для дерева, так как стена,

долго подвергавшаяся нагреву свыше 100°. получает способность

самовоспламенения. Совершенно достаточным при хорошем устройстве труб и

разделок надо считать обивку стены войлоком и поверх него— толем, причем для

верности можно брать—правда очень дорогой—зато прекрасный двуслойный

толь.

Промежуток между стеной и трубою закладывают» в пол кирпича плашмя, т. обр. значить отступка, т. е. пространство между трубою и стенкой, отделяется от внутреннего помещения стенкой в пол-кирпича—к. к. на фиг. 3 и 4. !

При этом вверху и внизу заделывать промежуток не следует: 1) чтобы можно было следить, не пробивается ли напр, в разделку дым и 2) чтобы воспользоваться теплом трубы для нагрева помещения. Холодный воздух, входя в нижнее отверстие я, будет нагреваться от трубы и выходить нагретым в верхнее отверстие у отступки в, фиг. 14, paзрез.

В тех же случаях, когда, наоборот, не желает дополнительный нагрев от трубы, напр, от находящегося внизу прачешного или хлебопекарнаго заведения, то трубу или чаще дымоход в кирпичной стене, как это и показано на фиг.15, окружают воздушными прослойками в, которые препятствуют передаче тепла в помещение Для предупреждения же остывания трубы может быть ycтроен наружный нрослоек н.Само собою разумеется, что внутренние воздушные полости в, для более сильного охлаждения могут иметь сообщение с наружной атмосферой.

Способ кладки коренной трубы в деревянном доме виден на фиг. 3 и 4, где показано также размещение отдельных кирпичей ради достижения т. наз. перевязки швов, т. е. перекрытий швов одного ряда кирпичинами следующего, ради лучшей связи всей постройки на одно целое.—Перевязка—основное условие при производстве всякого рода каменных сооружений.

При самой кладке трубы надо, как говорилось, обращать внимание на то, чтобы кирпич вымачивался, хотя бы лишь на столько, чтобы не сушил заметно глину; чтобы швы при кладке были как можно тоньше, и чтобы не было между кирпичами промежутков, незаполненных глиной. Если вследствие неправильной формы кирпича останется промежуток между двумя кирпичами, его надо заложить кирпичным вершком на глине. Печники не любят между прочим работать моченым кирпичом и потому, что труба долго не сохнет и легко может быть сдвинута неосторожным движением не только во время работы, но даже на другой день. Чтобы избежать этого, надо мочить кирпич в трубе и иметь запасы моченого кирпича, выложенного из бадьи, чтобы с него успела стечь вода, а главное, надо распределять работу так, чтобы один день печник стоял на трубе, а другой день клал печи—поочередно; тогда через день сложенное накануне подсохнет.

Когда выложено столько трубы, как только достанет рука, надо обязательно снять лишнюю глину и размыть тряпкой швы дымохода, ибо если его оставить не размьггым, то внутрь будут торчать наплывы глины на швах, сильно увеличивая трение для дыма. Обмазки глиной не следует делать,—она все равно обвалится.

Главное условие—это ровность и гладкость внутренней поверхности дымохода, так как всеми неровности сильно увеличивают трение газов о стенки труб и, следовательно, ослабляют тягу.

Советуют поэтому иногда ставить в дымоходы гончарный трубы, заливая их жидкой глиной, конечно, а не известковым раствором—но, при всех их прекрасных качествах (гладкая стенки—малое трете, хорошая тяга; при правильном устройстве—безопасность от пожара) они очень дороги и являются в сущности роскошью. Кроме того, гончарные трубы лопаются при неправильном. устройстве дымохода, например, при заливке пространства около них известковым раствором, от неравномерности осадки стены и т. п. При чистке труб гончарные дымоходы разбиваются ядром, стряхивающим сажу.

Особое внимание следует обращать на разделку между коренными трубами в деревянных домах и балками, тем более, что редко когда остается для хорошей разделки между трубою и балкой достаточный промежуток.

Для того, чтобы отделить трубу от балки, полагается выпускать ряды кирпича, противолежащие балке, в виде карниза— на четверть кирпича каждый ряд от следующего: фиг. 14—разрезы.

За

устройством разделок у балок надо наблюдать особенно внимательно, так как

нередки случаи, когда печник, не думая, для чего это сделано (утолщается стенка

трубы с половины до целого или до полутора кирпича), выступает кирпичем больше,

чем надо и кладет его концом на балку: фиг.

16. Если бут неглубок и узок,

ограничиваются иногда углублением в землю на аршин и меньше), а грунт слаб,

труба садится, и особенно сильно в том случае,

если дом уже осел; под

свешенным кирпичом образуется щель, обращенная к балке, фиг. 16 слева.. В случае же, если дом был срублен из сырого леса, а

труба поставлена основательно, притом до осадки дома, что чаще всего и бывает,

то балка при осадке дома может опуститься, при чем может потащить за собой

примыкающую к ней вплотную разделку и положенный на нее ряд кирпичей, Следствием

чего может быть опять-таки щель, но с уширением внутрь—фиг. 16 справа.

За

устройством разделок у балок надо наблюдать особенно внимательно, так как

нередки случаи, когда печник, не думая, для чего это сделано (утолщается стенка

трубы с половины до целого или до полутора кирпича), выступает кирпичем больше,

чем надо и кладет его концом на балку: фиг.

16. Если бут неглубок и узок,

ограничиваются иногда углублением в землю на аршин и меньше), а грунт слаб,

труба садится, и особенно сильно в том случае,

если дом уже осел; под

свешенным кирпичом образуется щель, обращенная к балке, фиг. 16 слева.. В случае же, если дом был срублен из сырого леса, а

труба поставлена основательно, притом до осадки дома, что чаще всего и бывает,

то балка при осадке дома может опуститься, при чем может потащить за собой

примыкающую к ней вплотную разделку и положенный на нее ряд кирпичей, Следствием

чего может быть опять-таки щель, но с уширением внутрь—фиг. 16 справа.

К тому же может, впрочем, вести заделка костылей или кронштейнов, служащих для поддержания печи верхнего этажа—внутрь трубы, где они при топке расширяются и расшатывают трубу.

По этому надо разделки устраивать только так, как показано на фиг. 14, т. е. балку можно немного подтесать, обернуть намоченным в жидкой глине или известковом молоке войлоком в два слоя и обить двуслойным же толем. Подводя трубу к балке, начать выпускать кирпичи, каждый ряд на 1 ½ верш., но так, чтобы они не ложились на балку и не упирались в нее плотно; между кирпичом и балкой можно оставить слой глины.

На уступ трубы рекомендуется не класть половые доски, а заливать вровень с полом асфальтом или цементом: это хорошо в том отношении, что неисправность разделки легче обнаруживается.

Толщина трубы против балки должна быть по крайней мере в целый кирпич и щелей при указанном устройстве не должно образоваться вовсе, хотя бы осадка смежных частей была различна.

Лежачие борова, устраивавшиеся прежде на чердаках и служащие для перевода дыма в трубу из печи, далеко отстоящей от нее, теперь безусловно запрещены строительным уставом, и потому в городах больше не применяются, а в деревнях продолжают до сих пор быть частой причиною пожаров, так как от тяжести прогибаются, образуя щели, притом уширяются к потолку, через который он и загорается от прорывающихся искр.

Станки дымоходов, где.

возможно, лучше делать толще, до целого кирпича; в деревянных домах стенки

коренных труб в виду экономии места делаются в полкирпича. По выходе. на чердак все дымоходы собираются в кирпичных стенах группами

в так называемых стояках, возвышающихся

над стеной в служащих основанием для трубы: фиг. 17.

Станки дымоходов, где.

возможно, лучше делать толще, до целого кирпича; в деревянных домах стенки

коренных труб в виду экономии места делаются в полкирпича. По выходе. на чердак все дымоходы собираются в кирпичных стенах группами

в так называемых стояках, возвышающихся

над стеной в служащих основанием для трубы: фиг. 17.

Устройство трубы над крышей не требует пояснений, кроме того, что, как сказано, кладется она на извести и сверху покрывается колпаком из листового железа. Для того, чтобы ветер, особенно если он отражается от соседних зданий и падает вниз, не опрокидывал бы тягу в трубу, над нею устанавливаются так называемый флюгарки, которых много систем.

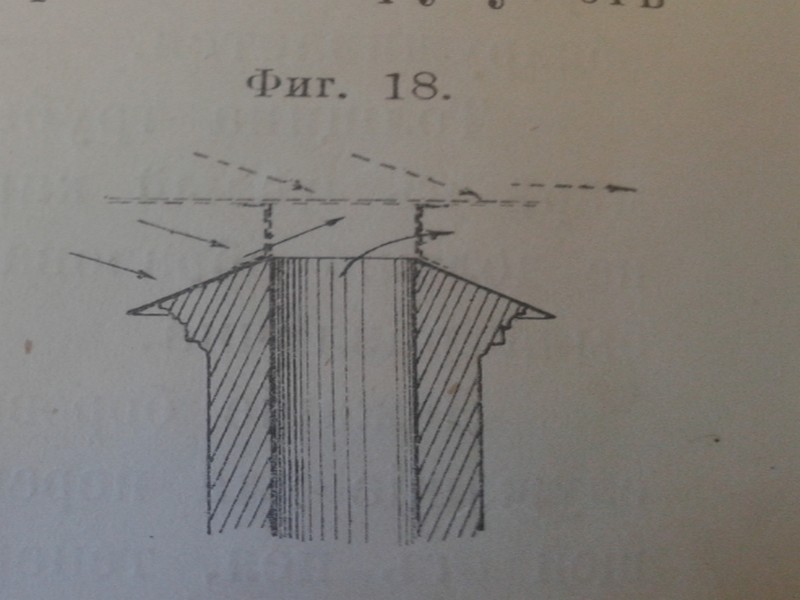

Самое простое средство для избежания

опрокидывания тяги— сделать у трубы скосы и еще покрыть ее железным листом:

пунктиром на фиг. 18. Кстати это предохраняет трубу от сырости, так как при этом дождь не

попадает в нее вовсе, а стены лишь изредка и в небольшом количестве.

Самое простое средство для избежания

опрокидывания тяги— сделать у трубы скосы и еще покрыть ее железным листом:

пунктиром на фиг. 18. Кстати это предохраняет трубу от сырости, так как при этом дождь не

попадает в нее вовсе, а стены лишь изредка и в небольшом количестве.

Для отведения дыма из печи в трубу применяются обыкновенно, так называемые, патрубки—фиг. 14 — для отведения дыма из печей II и III в дымоходы 2 и 3 (ср. фиг. 1)

При устройстве патрубков в деревянных домах не следует опирать их на стены, что печники делают сплошь и рядом.

Кроме того, далеко не редкость, что печники не оставляют зазора над патрубком—в. заз..—верхний зазор на фиг. 14 слева. Если патрубок заложить в стену наглухо, то стена, осаживаясь при усушке, особенно значительной в этом жарком месте, тащит за собою патрубок, и, так как концы его заделаны в печи и в трубе, то патрубок ломается садящеюся стеною. Образующиеся щели иногда замазываются глиной. если печник или трубочист обратить на это внимание, а иногда оставляются открытыми и являются причиной пожаров. Да и глина, которой печники затыкают эти щели, чаще всего вываливается и щели открываются.

Поэтому патрубки следует ставить на железные угольники, опиравшиеся на печь и на трубу, независимо от стены, которая сверху не должна доходить до патрубка на 1—2 дюйма. Если бы под патрубком образовалась щель, так называемая нижняя щель на фиг. 14 слева—то ее можно после окончательной осадки дома заложить кирпичной щебенкой на глине или просто глиной.

Для «перекидывания» дыма из печи, в отделенную от нее на значительное расстояние, например, коридором, трубу, применяли раньше почти исключительно железные рукава, которые крайне непрактичны. Наибольшее неудобство их заключается в том, что, нагреваясь очень сильно, они поджаривают отлагающуюся на них органическую пыль, издающую зловоние. При больших проемах дым заметно охлаждается и тяга ухудшается. При неосторожной постановке близь железных рукавов каких-либо вещей, например, картонок, и т. п., они могут загораться.

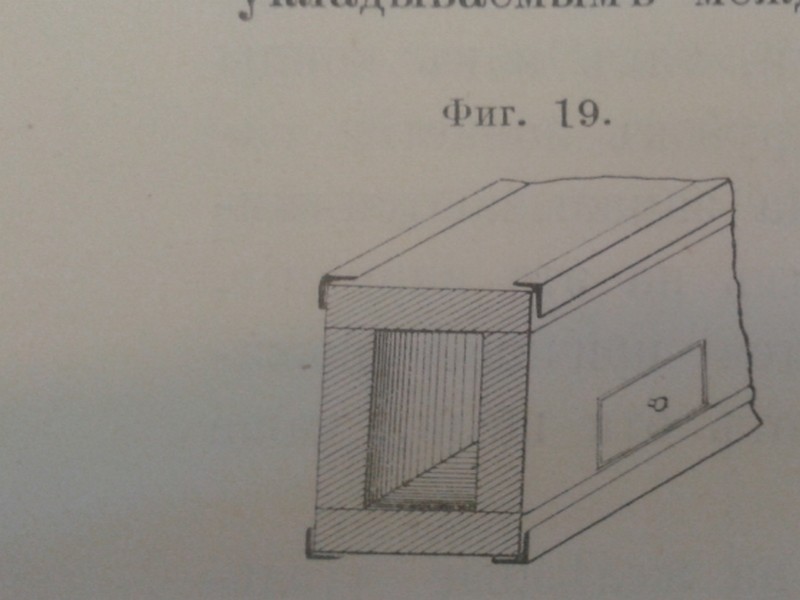

Ввиду всего этого в последнее время принято делать перекидные рукава из кирпича или изразцов, устанавливаемых между четырьмя железными угольниками с полками дюйма в дюйм. полтора или два шириной в зависимости от длиныпролета. Изразцы удобнее, так как обмазкой изнутри глиной избегаются щели. Лучше брать изразцы неглазированные и потом красить весь рукав под цвет обоев, белые же изразцы режут глаз.

Кирпичные рукава хорошо окружать листовым железом, укладываемым между угольниками.

Свободная площадь сечения не должна быть меньше 16—20 кв. вершков, чтобы не затруднять тягу с той же целью внутренняя поверхность рукава должна быть совершенно гладкой: фиг. 19.

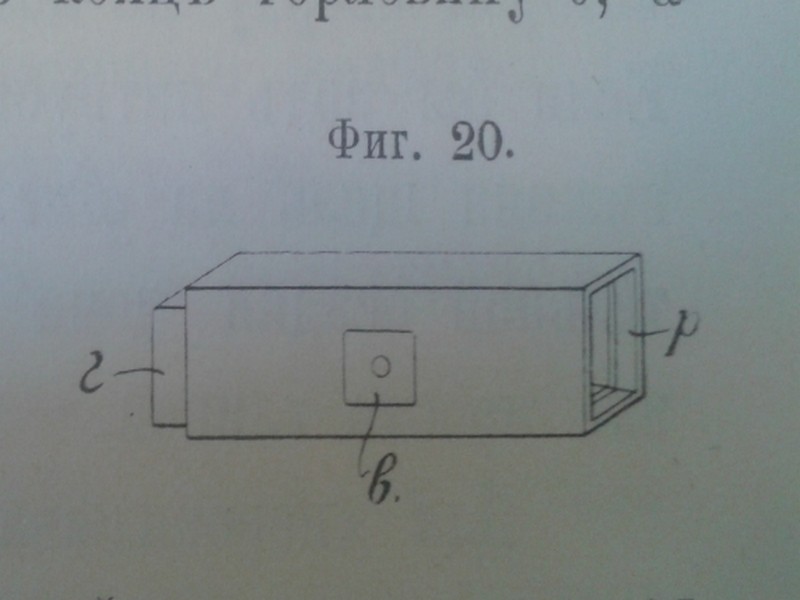

Дешевле изразцов и не менее практичными, чем они, являются

гончарные трубы из массы, идущей на выделку клинкера. Эти трубы, фиг.

20, площадью 8х3 в., длиной 11 в.,

причем каждое колено имеет на одном конце горловину г, а

на другом раструб р для вдвигания на глине—одного

колена в другое без щелей и очень удобны для образования перекидных рукавов по

своей легкости,гладкой внутренней поверхности.,

готовым вычисткам в, причем работа по постановке их сокращается до минимума.

Есть угловые колена. Так как гончарные трубы, при толщине стенок около дюйма

сильно прогреваются, то лучше обертывать их асбестовым картоном. Укладывается

эта труба на два железных угольника, перекидываемых с печи на трубу.

Дешевле изразцов и не менее практичными, чем они, являются

гончарные трубы из массы, идущей на выделку клинкера. Эти трубы, фиг.

20, площадью 8х3 в., длиной 11 в.,

причем каждое колено имеет на одном конце горловину г, а

на другом раструб р для вдвигания на глине—одного

колена в другое без щелей и очень удобны для образования перекидных рукавов по

своей легкости,гладкой внутренней поверхности.,

готовым вычисткам в, причем работа по постановке их сокращается до минимума.

Есть угловые колена. Так как гончарные трубы, при толщине стенок около дюйма

сильно прогреваются, то лучше обертывать их асбестовым картоном. Укладывается

эта труба на два железных угольника, перекидываемых с печи на трубу.

Надо обратить внимание на то, чтобы в деревянных домах, особенно недавно построенных, опирать угольники, поддерживающее перекидные рукава, не на стены, а на трубу и на печку; если сама печь опирается на стену, то с постановкой рукава лучше погодить, или наблюдать за ним все время, замазывая щели, образующаяся в месте соединения его с печкой или трубой, а когда дом осядет вполне — переложить его заново—эта работа небольшая.

Рукава отходят обыкновенно от боковой поверхности печи, вверху, но практичнее, ради лучшего нагрева печи по всей высоте, отводить рукав не от .боковой поверхности, а от верхней площадки или колпака печи, что возможно впрочем при достаточной высоте комнаты, так как от рукава до потолка должно оставаться свободного места около аршина, и только при очень массивных, и, следовательно, не сильно прогревающихся, рукавах—не меньше полуаршина.

Само собою разумеется, что во всех случаях прохождение рукавов и натрубков через деревянные стены, следует делать вокруг них разделки в пол-кирпича к, к на фиг. 14.

Практические соображения и данные для расчета числа и размеров печей.

Устройство кухонных очагов, русских печей, прачешныхкотлов и каменок.