Кухонные очаги различаются между собою собственно только размерами, да некоторыми приспособлениями, вроде котлов, жаровых (пирожных) и специальных духовых (сушильных, грельных) шкафов.

Почти во всякой плите неизбежны: жаровой шкаф и котел для воды—простой круглый в виде бака, с крышкой и краном; духовые шкафы (для подогрева тарелок и т. д.) делаются только у больших плит.

Внизу ширина топливника должна лишь немногим превышать ширину решетки, которая чаще всего делается сплошною, и площадью обыкновенно 4 х 6 вершков, а затем стенки топливника подымаются кверху скосами, уширяя топливник кверху так, чтобы ширина его вверху равнялась ширине плиты. Наклон боковых стенок около 60°. Чересчур большие топливники поглощают много дров и плохо обогревают плиту.

Высота топливника равняется обыкновенно в передней части 5—6 вершк. (от решетки до плиты), уменьшаясь кзади, так что у жарового шкафа высота всего 2—3 вершк., а над шкафом около 1—1 ½ вершка.

Дымоходы для плиты устраиваются так, что имеется два отдельных канала, регулируемых задвижками, причем, когда открыть один из них, то огонь омывает жаровой шкаф, а когда другой, то жар идет, не огибая жарового шкафа, под котел. Это вещь общеизвестная; как это делается, показано на фиг. 58.

К плитам нередко предъявляется справедливое обвинение в том, что они не обогревают обслуживаемого ими помещенияи выпускают в трубу слишком горячие газы, теплота которых могла бы быть использована для нагрева помещения, притом известную опасность представляют, кроме того, особенно для соломенных и драневых крыш, вылетающая из трубы искры, когда газы покидают нагревательный прибор слишком горячим.

Для использования тепла из-под плиты делают, рядом с ней

или с трубой, кирпичную стенку, так называемый щит ( фиг. 59), внутри

которого устраиваются. обороты, сообщающиеся с дымоходом в трубе, хотя они

сильно ослабляют тягу под трубой. Задвижки з. з должны быть расположены

таким образом, чтобы щит можно было выключать на лето и т. п., когда нагрева

помещения не требуется. Обороты в щите лучше делать вертикальными вверх и вниз.

В распределении дымов у плит печники распоряжаются довольно сносно, равно как в

выведении дыма из-под плиты. Само собою разумеется, что, устраивая такие плиты

и щиты в деревянных домах, их надо отделять от дерева основательными

разделками.

Для использования тепла из-под плиты делают, рядом с ней

или с трубой, кирпичную стенку, так называемый щит ( фиг. 59), внутри

которого устраиваются. обороты, сообщающиеся с дымоходом в трубе, хотя они

сильно ослабляют тягу под трубой. Задвижки з. з должны быть расположены

таким образом, чтобы щит можно было выключать на лето и т. п., когда нагрева

помещения не требуется. Обороты в щите лучше делать вертикальными вверх и вниз.

В распределении дымов у плит печники распоряжаются довольно сносно, равно как в

выведении дыма из-под плиты. Само собою разумеется, что, устраивая такие плиты

и щиты в деревянных домах, их надо отделять от дерева основательными

разделками.

Раньше применялись исключительно штукатурный плиты и обложенный изразцами. Первые некрасивы, вторые непрактичны в наших условиях: на изразцовой облицовке быстро явятся выбоины, трещины и отколы глазури.

Самыми практичными, притом распространяющимися теперь плитами, надо считать железные. Каркас продается обыкновенно на вес склепанным, со вставленным жаровым шкафом, с дверцами, решеткой, с котлом и вьюшками; все устройство для средней плиты стоит на размер 1 ¼ х2 ¼ арш. до 40 р. на заказ. Небольшая плита с жаровым пирожным шкафом стоит руб. 10 готовая. Удобство железных каркасов заключается еще в том, что между каркасом и выкладкой можно оставлять промежуток в виде воздушного прослойка, соединяемого, напр., с междупольем или даже наружным воздухом с одной стороны и с дымоходом—с другой стороны. При этом каркас не будет накаляться и плита будет работать, как вспомогательный вентиляционный прибор. Если прибавить пять—шесть рублей за работу, да два, три рубля за кирпич, то цена получается в общем невысокая.

Небольшие чугунные плитки известных заводов с котлом и пр. стоят много дороже, но зато соответственно изящнее. Однако они имеют серьезные недостатки: вследствие теплопроводности их тонких стенок охлаждается топливник,

горение несовершенно: сами стенки плиты накаляются при топке п пышут жаром, а потом быстро остывают.

О русской печи вряд ли стоить здесь распространяться: в том виде, как она существовала до сих пор, ее построить всякий печник. Все же усовершенствования русской печи, направленные к устранению признанного недостатка ее: чересчур малого полезного действия (около 20%), и особенно дымовые каналы или обороты в боковых стенках сильно удорожают ее и требуют для постройки ее специально подготовленных мастеров, притом особой выгоды не дают, но в то же время делают печь легко склонной к дымлению.

Поэтому русская печь имеет право на существование только там, где дрова очень дешевы, или где привычка к ней настолько сильна, что трудно от нее отказаться.

Недостатки русской печи следующие:

1) даже для небольшой варки—одинъщ, два горшка—надо нагревать всю печь; 2) кухонное помещение и смежные с ним сильно нагреваются летом; 3) горение в ней очень несовершенно вследствие излишнего большого притока воздуха, превышающего до крайней мере в 10 раз то количество его, которое потребно в действительности, да и использование тепла очень неэкономично вследствие чересчур больших размеров топливника.

Для избежания этих недостатков следует: 1) ставить на шестке русской печи плитку (лучше без конфорок), которой и пользоваться при малой варке и особенно летом; 2) для улучшения условий горения в поду печи устраивать решетку и воздух впускать не через устье печи, а через подувало; 8) высоту печи делать как можно меньше, во всяком случае не чрезмерно большой, чтобы уменьшить объем топочного пространства, принимая во внимание, что, ввиду лучших условий сгорания топлива, опасность „продымить" изготовляемую пищу уменьшается, так как благодаря решетке дыму получается меньше; 4) топку и под ее следует делать продолговатыми,так, чтобы длина печи была раза в полтора больше ширины ее. Тогда пламенные газы, действуя в более узком пространстве, лучше нагревают его, а действуя на большей длине, лучше отдают свое тепло, причем и условия для варки нищи получаются наиболее желательными: в печи будут места погорячее— у решетки и похолоднее— у устья.

Ввиду крайнего разнообразия устраиваемых на практике русских печей и одинаковой почти непрактичности всех их, в нижеследующем опишем печь, давшую на практике (по Строганову), очень хорошие результаты.

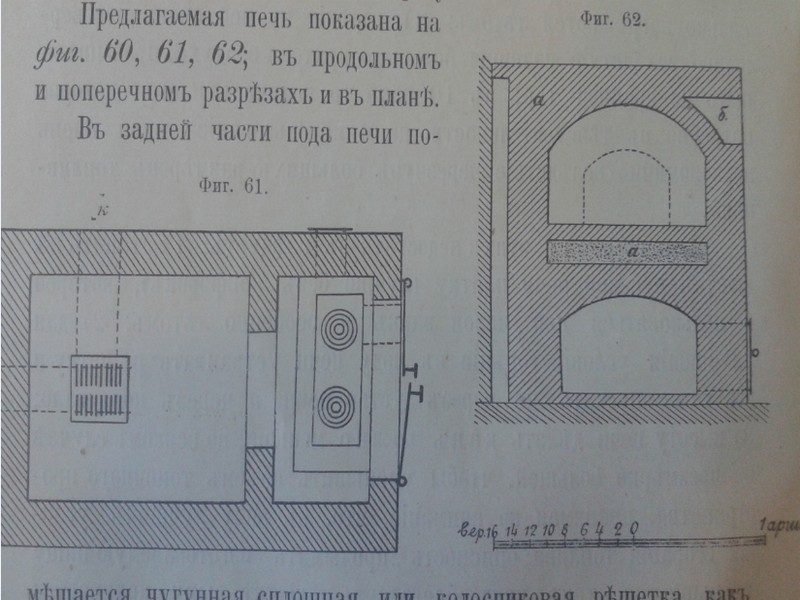

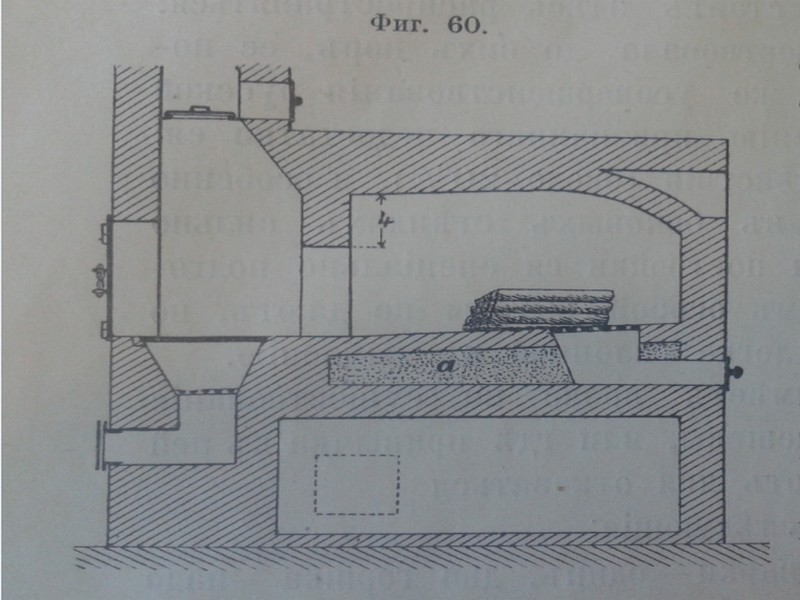

Предлагаемая печь показана на фиг.

60, 61, 62, в продольном и поперечном

разрезах и в плане.

Предлагаемая печь показана на фиг.

60, 61, 62, в продольном и поперечном

разрезах и в плане.

В задней части пода печи помещается чугунная сплошная или колосниковая решетка, как для плиты, но только большого размера: 5х5 или 6х6 вершк.,

причем воздух подводится к ней каналом к сзади же или сбоку, как удобнее, но не спереди, так как проходящие под подом воздушный канал сильно охлаждал бы его. Подувало, в противоположность плитному, оставляемому обыкновенно открытым, должно снабжаться дверцей, лучше с регулятором, чтобы пускать воздух, после того, как дрова рассыпятся в угли, не через дверцу, а только через регулируемые отверстия в ней.

При глухой поддувальной дверце то же самое достигается соответственным перекрыванием ее.

Спереди печь должна быть закрыта во время топки глухими дверцами, который нужно раскрывать только в случае необходимости поправить дрова, поставить горшки или переставить их.

Размеры печи можно взять с чертежа, по масштабу.

Толщину стенок следует делать 3—4 в., под подом делать песчаную прослойку для сохранения тепла в поду. Самый под обязательно выстилать подовыми плитами, которые делаются из состава, как для клинкера и имеют обыкновенно размеры: 10 ½ х 10 ½ х 2 ½ дюйма (в Петербурге стоит 25 коп.). Удобство их то, что стыков получается очень мало; щели в стыках, благодаря правильной форме плит, почти незаметны и потому опрокидывание горшков совершенно устраняется.

Для лучшей теплоотдачи в помещение можно делать печурки 6; с каждой стороны печи по 3—4 шт.

Закрышку трубы делать под вьюшку (ср. чертеж), причем вьюшку лучше заменять задвижкой, для возможности регулирования тяги, напр., в конце топки, когда догорают на решетке угли и воздуха нужно впускать очень немного.

Так как площадь сечения дымохода в трубе для русской печи, ввиду большого объема входящих в нее газов, приходится делать обыкновенно 4 ½ на 6 вершк.. а для больших хлебопекарных печей и до 6 на 6 вершк., причем эти размеры дымохода очень велики для плиты, то задвижка здесь является очень удобной, ибо ею можно уменьшить сечение трубы при топке одной плиты.

Ввиду постановки под шестком плиты, вход в подпечное пространство надо делать сбоку и закрывать его хотя-бы деревянной дверцей.

Для улучшения условий сжигания дров въс у шествующих уже русских печах надо держать печь закрытой заслонкой Строгонова, которая ставится в устье печи и служить для пропускания в нижнюю щель воздуха, а в верхнюю—продуктов горения, направляющихся в трубу.

Полотно, обращенное внутрь, следует делать немного (1/4 – ½ вершка) ниже переднего, чтобы воздух, встречая его,отклонялся-бы частью в карман между перегибами листа, с целью охлаждения обращенной к топке стенки, через отверстия 0,0 которой он поступает в топку.

Внизу оставляется щель или прозоры около одного до полутора, а вверху (посредине) от двух до трех вершков шириною. В первом периоде топки, когда требуется больше воздуха, заслонку можно ставить перед устьем печи на шестке, а потом вдвигать ее в самое устье.

Советуем понести расход на эту заслонку в рубль— другой, чтобы убедиться в пользе его.

Еще более совершенная, хотя за то сравнительно дорогая заслонка предложена инж. Брандтом, см. его брошюру: „Увеличение вдвое полезного действия русских печей".

Свод печи подымается над устьем ее вершка на четыре, а кзади еще больше—до пяти, чтобы горячие газы задерживались под сводиком. Под тоже хорошо подымать кзади на один вершок.

При обыкновенных размерах русской печи средней величины: длина 2 ½ арш., ширина 3 ¼ арш. и в высоту 2 ¼ арш.— надо делать высоту топки 12 вершк. при длине пода 1 ½ арш. и ширине его 1 арш. или 1 арш. 2 в., высоту устья 8 вершк. при ширине 0—1вершк.

Ширина шестка—от дверцы до начала устья—12 вершк. Высота пода от полу делается в 18 вершков во всех случаях.

Здесь надо сказать два слова о вентиляцш кухонь.

При русских печах чада обыкновенно не бывает; поглощая десятерное, против нормального, количество воздуха, русская печь прекрасно вентилирует помещение. В случае надобности, для вентиляции помещения по прекращена топки можно держать открытой трубную дверцу.

Плиты, наоборот, страшно чадят, особенно у небрежных стряпух, у которых варево часто сбегает. Колпаки с вытяжкой мало помогают; чтобы они действовали сносно, ихнадо ставить очень низко, над самой плитой, что неудобно для стряпни. Совершенная вытяжка достигалась-бы только сплошным вытяжным шкафом над плитой, как в химических лабораториях, но это кажется нигде не испытано: удобство обращения с плитой должно, конечно, от этого страдать. Глухой шкаф неудобен, а в стеклянном скоро будут разбиты все стекла.

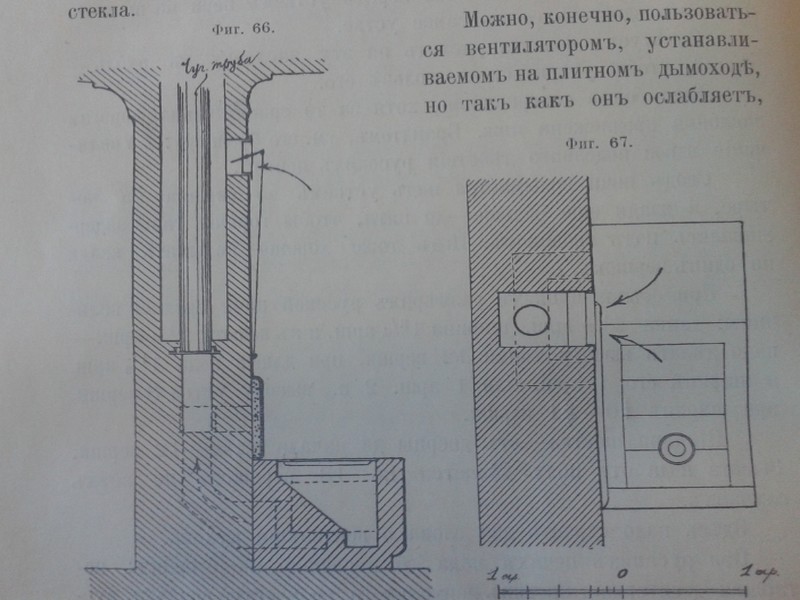

Можно, конечно, пользоваться вентилятором, устанавливаемом на плитном

дымоходе, но так как он ослабляет, а иногда даже совсем перебиваете тягу, то лучше, пользуясь теплом

выходящих из плиты газов, применять следующее устройство: фиг, 66 и 67.

Можно, конечно, пользоваться вентилятором, устанавливаемом на плитном

дымоходе, но так как он ослабляет, а иногда даже совсем перебиваете тягу, то лучше, пользуясь теплом

выходящих из плиты газов, применять следующее устройство: фиг, 66 и 67.

В широком канале устанавливается труба чугунная или керамиковая,—в последнем случае придерживаемая выступами кладки и служащая дымоходом. Окружающее ее пространство служить воздушным каналом и сообщается через вентилятор или дверцы с помещением.

Нагретый воздух подымается вдоль трубы и вытягивается таким образом изпомещения. Ср. фиг 5 — помещение такого вентиляционного дымохода в трубе, при других дымоходах.

В заключение скажем дна слона о котлах и о банных печах.

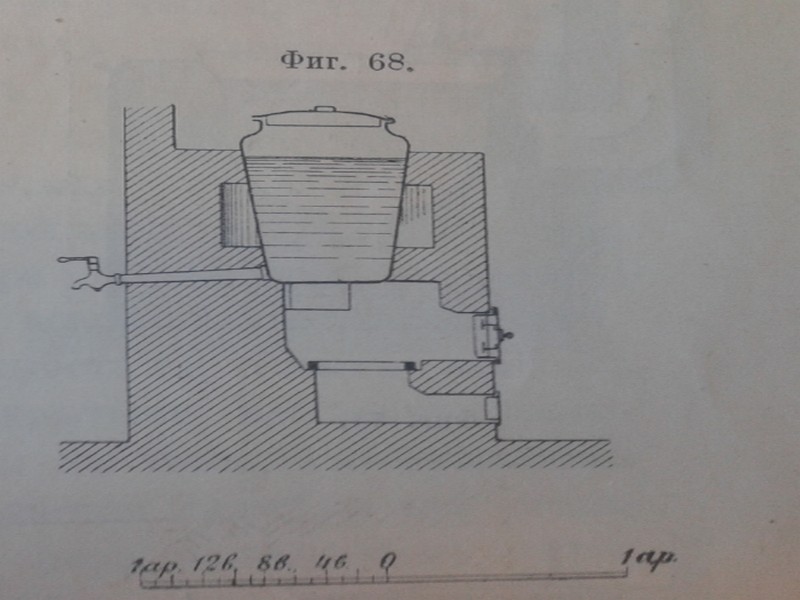

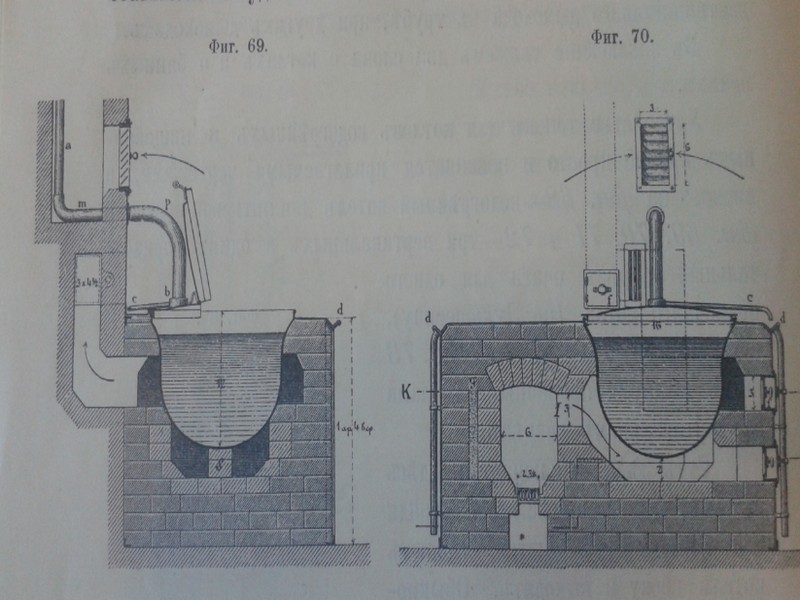

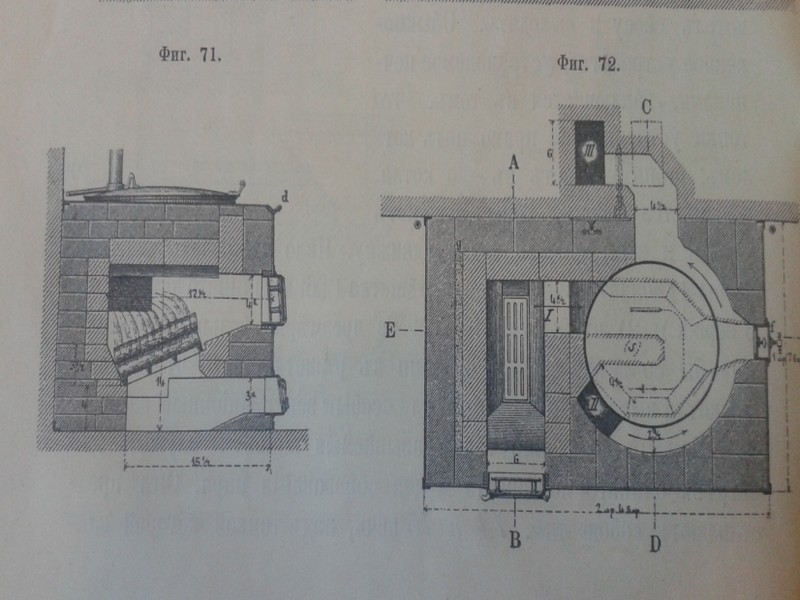

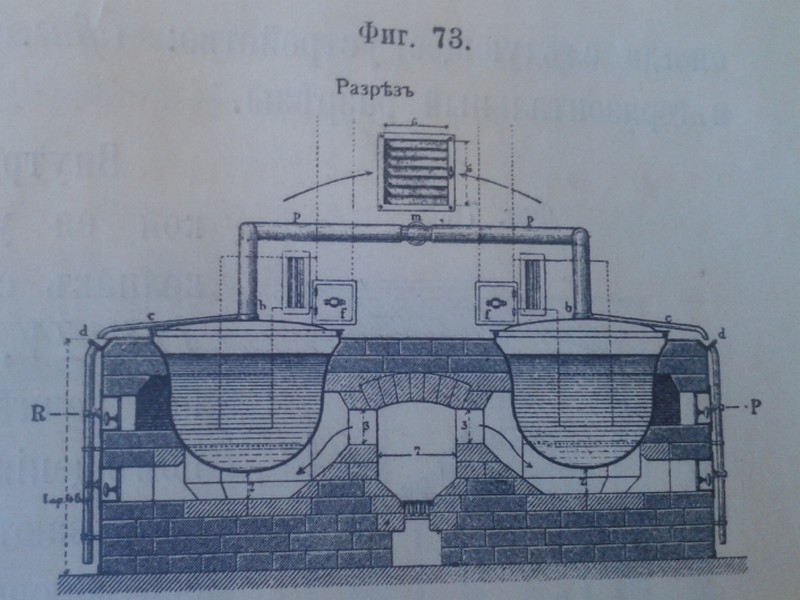

Устройство топок для котлов водогрейных и пищеварных крайне просто и

поясняется прилагаемыми чертежами, а именно: на фиг. 68—водогрейный котел для питьевой воды, на фиг. 69, 70, 71 и

72 три вертикальных и один горизонтальный разрез очага для одного прачечного

котла (по Лукашевичу), в нескольких видах и на фиг. 73 очаг с

двумя прачечными котлами в вертикальном разрезе.

Устройство топок для котлов водогрейных и пищеварных крайне просто и

поясняется прилагаемыми чертежами, а именно: на фиг. 68—водогрейный котел для питьевой воды, на фиг. 69, 70, 71 и

72 три вертикальных и один горизонтальный разрез очага для одного прачечного

котла (по Лукашевичу), в нескольких видах и на фиг. 73 очаг с

двумя прачечными котлами в вертикальном разрезе.

Суть дела заключается здесь в том, что пламенные газы, пройдя под котлом,

подымаются, огибают котел сбоку и выходят. Обыкновенное устройство,

устраиваемое печниками, заключается в том, что топка устраивается прямо под

котлом; огонь ударяет в дно котла, подымается набок, газы огибают котел и

выпускаются под задвижку, надо наблюдать за тем, чтобы 1) обязательно ставилась

решетка (для аршинного котла 3 на 6 вершк.), 2) чтобы топка была по чрезмерно

большой и сходилась бы скосами к решетке, чтобы пар из котла выводился в трубу

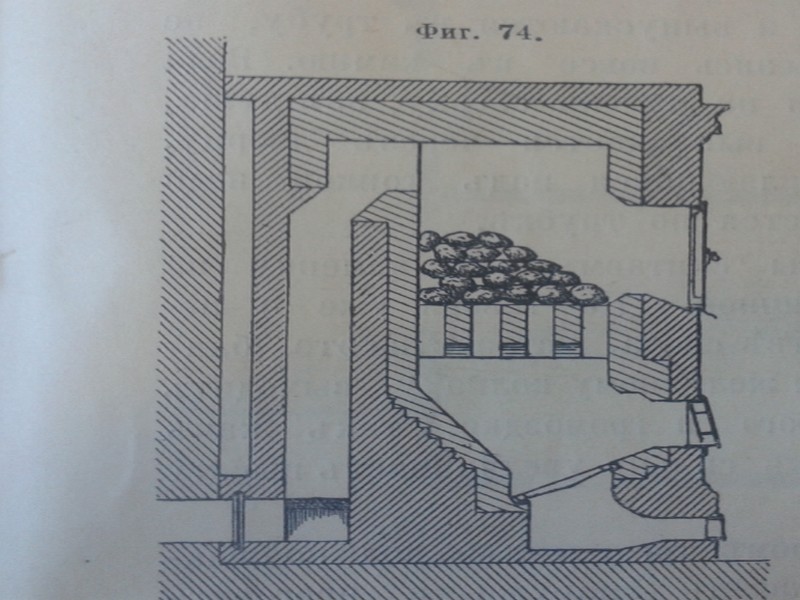

или особый вентиляционный канал. Банные печи или так называемые каменки служат для

нагрева банного помещения и для образования пара. Они представляют собой фигуру

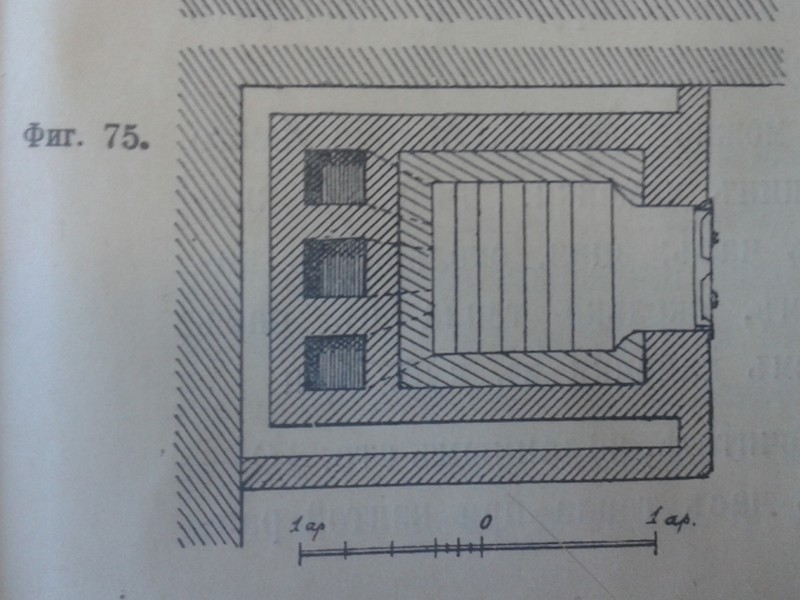

74 и 75 печь, над топкой которой кладутся булыжные камни, через которые

проходят продукты горения. Нагретый камень окатывают водой из шаек через

открываемую для этого на время широкую дверцу.

Суть дела заключается здесь в том, что пламенные газы, пройдя под котлом,

подымаются, огибают котел сбоку и выходят. Обыкновенное устройство,

устраиваемое печниками, заключается в том, что топка устраивается прямо под

котлом; огонь ударяет в дно котла, подымается набок, газы огибают котел и

выпускаются под задвижку, надо наблюдать за тем, чтобы 1) обязательно ставилась

решетка (для аршинного котла 3 на 6 вершк.), 2) чтобы топка была по чрезмерно

большой и сходилась бы скосами к решетке, чтобы пар из котла выводился в трубу

или особый вентиляционный канал. Банные печи или так называемые каменки служат для

нагрева банного помещения и для образования пара. Они представляют собой фигуру

74 и 75 печь, над топкой которой кладутся булыжные камни, через которые

проходят продукты горения. Нагретый камень окатывают водой из шаек через

открываемую для этого на время широкую дверцу.

Обыкновенно применяемые в каменках сводики представляют неудобства, о

которых говорилось выше, т.е. расшатывают печь, распирают

ее при накаливании. Поэтому мы рекомендуем устраивать сводики (конечно, если

высота бани позволить) полуциркульные, т. е, в ½ окружности. Тогда распора на стенке почти не

будет, только давление сверху вниз, на пяты сворка. Само собою разумеется, что для кладки таких

сводиков надо применять так наз. „боковик“ т. е. клинчатый кирпич. Сводик

делается шириной в кирпич, т. е. 6 верш. (5 при огнеупорн.) и прогары 3—4

вершка.

Обыкновенно применяемые в каменках сводики представляют неудобства, о

которых говорилось выше, т.е. расшатывают печь, распирают

ее при накаливании. Поэтому мы рекомендуем устраивать сводики (конечно, если

высота бани позволить) полуциркульные, т. е, в ½ окружности. Тогда распора на стенке почти не

будет, только давление сверху вниз, на пяты сворка. Само собою разумеется, что для кладки таких

сводиков надо применять так наз. „боковик“ т. е. клинчатый кирпич. Сводик

делается шириной в кирпич, т. е. 6 верш. (5 при огнеупорн.) и прогары 3—4

вершка.

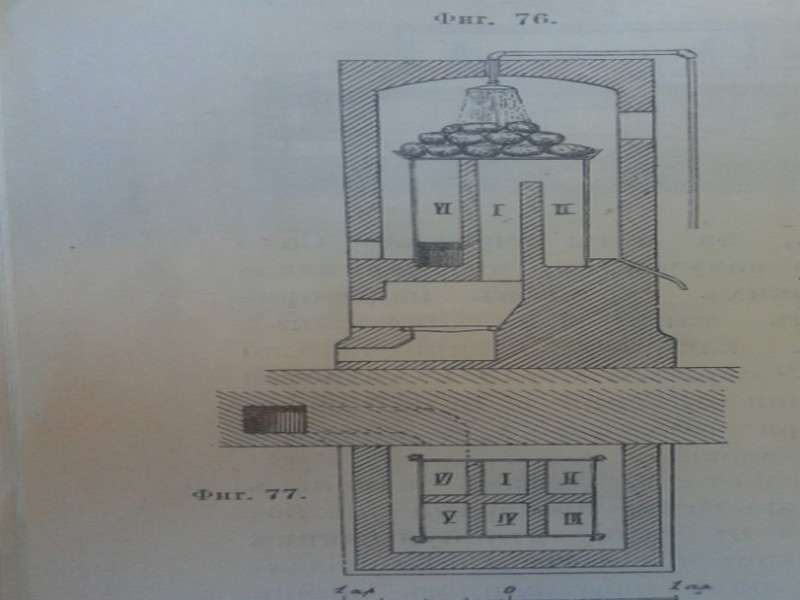

Недостатки таких каменок с открытыми прогарами заключаются в том, что булыжник покрывается сажей, и при поддавали пара окатыванием камня из шайки водой, в банное помещение вылетают грязные брызги, а кроме того врывающиеся при этом через открытую дверцу пар может, при неосторожности поддающего пар— если он не отошел в сторону при окатывании камня—быть причиной ожогов. Поэтому рекомендуют иногда следующее устройство (фиг. 76 и 77), вертикальный и горизонтальный разрезы.

Внутри основа печи, над топкой ее устанавливается железный колпак с оборотами внутри 1, 11, 111, IV, V, VI, как в железной

печке и блюдом на верху для помещения камня. Газы из топки нагревают обороты и

пространство, окружающее колпак, раскаляя камень, и выпускаются в трубу, не

прикасаясь вовсе к камню. Вода льется на камень сверху, из душа, пар

выпускается через дворцу, а скопляющаяся над топкой вода удаляется по трубке.

Внутри основа печи, над топкой ее устанавливается железный колпак с оборотами внутри 1, 11, 111, IV, V, VI, как в железной

печке и блюдом на верху для помещения камня. Газы из топки нагревают обороты и

пространство, окружающее колпак, раскаляя камень, и выпускаются в трубу, не

прикасаясь вовсе к камню. Вода льется на камень сверху, из душа, пар

выпускается через дворцу, а скопляющаяся над топкой вода удаляется по трубке.

Мы считаем эту каменку не практичной. Не говоря уже о неудобстве свода, устройство это, благодаря железному колпаку, выходить и дорого и громоздко, так как колпак сильно увеличивает высоту печи. Кроме того, железо должно сильно ржаветь снаружи и прогорать изнутри.

Поверку размеров каменки можно сделать проще всего так: принять, что кубический аршин каменки, имея 70 кирпичей, выделяете 70 ед. тепла в час; зная, сколько в каменке кубических аршин, найдем, сколько тепла в час она даст, помножив 70 на объеме каменки в куб. арш,

С другой стороны, можем высчитать, поданным стр. 10— 12, сколько помещение терпит в час тепла при взятой разнице температур, наружной (зимой 10-15 градусов, летом +10, весной и осенью 0°) и внутреннее + 30. Сравнив обе полученные цифры, увидим, достаточна ли каменка для нагрева данного помещения или нет.

Общее расположение баньки

прачечной для дачи показано на фиг. 78 в соединении с дворницкой,—здесь все

должно быть понятно; следует исправить

только водогрейное приспособление у бочки в том смысле, что кольцо трубы

закладывается в печь, а концы трубы входят в бочку.

Общее расположение баньки

прачечной для дачи показано на фиг. 78 в соединении с дворницкой,—здесь все

должно быть понятно; следует исправить

только водогрейное приспособление у бочки в том смысле, что кольцо трубы

закладывается в печь, а концы трубы входят в бочку.