ТОПЛИВНИКИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Топливники с глухим подом

Все отопительные печи независимо от теплоемкости их конструкции устройства в основном состоят из двух частей: топливника и остальной части печи, внутри которой размещаются дымообороты или другие устройства, воспринимающие и аккумулируй теплоту, получаемую в результате сгорания топлива в топливнике. Поэтому коэффициент полезного действия печи в первую очередь, зависит от того, как, каким способом и в каких условиях будет исходить сгорание топлива.

Из сказанного вытекает, что наиболее существенной частью вс кой печи следует считать топливник и что к наиболее рационально» устройству последнего стремились все специалисты печного дел Вот почему наряду с развитием и совершенствованием конструкции отопительных печей происходит непрерывное совершенствован способов и условий сжигания них топлива за счет улучшения конструкции применяемых толивников.

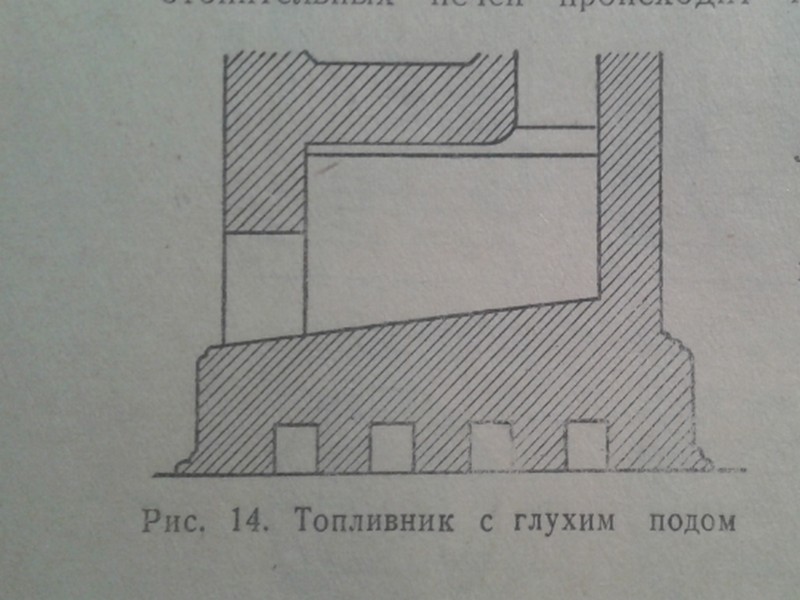

Прототипом всех топливников является топливник с т, называемым «глухим подом»

(рис. 14). Он представляет с бой камеру, перекрытую сводом и занимающую всю нижнюю

часть пространства печи. Под топливника устраивается совершенно горизонтально

или имеет некоторый уклон к топочному отверстию, которое снабжает топочной дверцей, предназначенной для

закладки и шурования топлива и удаления

золы. Дверца бывает глухою или имеет отверст для притока воздуха, необходимого для горения. В своде топливника имеется отверстие (хайло), через которое продукты горения поступают в дымовые обороты печи.

Прототипом всех топливников является топливник с т, называемым «глухим подом»

(рис. 14). Он представляет с бой камеру, перекрытую сводом и занимающую всю нижнюю

часть пространства печи. Под топливника устраивается совершенно горизонтально

или имеет некоторый уклон к топочному отверстию, которое снабжает топочной дверцей, предназначенной для

закладки и шурования топлива и удаления

золы. Дверца бывает глухою или имеет отверст для притока воздуха, необходимого для горения. В своде топливника имеется отверстие (хайло), через которое продукты горения поступают в дымовые обороты печи.

Коэффициент полезного действия такого топливника из-за потери на химическом недожоге и больших тепловых потерь с отходящими газами в дымовую трубу чрезвычайно низок 0,35—0,40 и даже это к.п.д. достигается лишь при условии тщательного ухода за процессом горения.

Основными причинами плохой работы топливников с глухим подом являются:

1. Большие размеры топливника, вследствие чего последний, как правило, загружается одновременно большим количеством топлива. Горение топлива поэтому происходит крайне неравномерно, благодаря чему часть горючих газов уносится из топливника в дымовую трубу не воспламенившейся.

2. Ввиду отсутствия специально регулируемого отверстия для притока воздуха, последний поступает в топку через топочную дверцу. Такой неорганизованный и нерегулируемый приток воздуха невольно вызывает необходимость в пропуске через топку значительных масс воздуха совершенно неиспользованными с избытком в 10— 15 раз против теоретически необходимого, что помимо охлаждения самой топки ведет к охлаждению продуктов горения до их поступления в дымообороты печи и тем ухудшает, конечно, прогрев массива печи. Охлаждение топки усугубляется еще большими размерами топки и внешним ее расположением по отношению печи.

Для рационального сжигания даже такого неприхотливого топлива как дрова требуется интенсивный приток воздуха через его толщу, особенно в период дожигания древесного угля. При глухом гладком поде это достигается периодическим перемешиванием топлива, для чего необходимо частое открывание настежь топочной дверцы, что сопровождается врыванием в топку холодного воздуха, а также постоянный внимательный надзор за процессом горения, и все же условия горения топлива не осуществляются достаточно совершенно. Дрова, лежащие сзади и в углах печи, не получают нужного притока воздуха, а угли не пронизываются током воздуха на всю толщу слоя, а только омываются снаружи.

Топливник с так называемым глухим подом принадлежит к одному из самых старых устройств подобного рода и, несмотря на наличие перечисленного выше ряда существенных недостатков, он до сих пор продолжает занимать первое место по своей распространенности. Такое широкое применение топливников с глухим подом, несмотря на существование большого количества новых более совершенных типов топливников, объясняется, главным образом, простотой устройства и долговечностью действия топливника, а также отсутствием необходимой технической пропаганды среди широких слоев населения, пользующихся печным отоплением новых, более совершенных типов печей.

Недостатки современных отопительных печей